11 novembre 2021#24

Enfants transgenres : est-on allé trop loin ?

La différence entre le sexe et le genre est devenue l’une des grandes préoccupations de notre époque. La prise en compte des jeunes transgenres, en particulier, n’est plus taboue. La question est abondamment traitée par le cinéma. Elle est relayée par les grands médias. Et, bon an mal an, l’école a appris à leur faire une place. Pourtant, certaines voix critiques se font entendre…

Une prise en compte croissante

La distinction entre « sexe » et « genre » est reconnue par l’OMS. L’organisation mondiale de la santé la résume ainsi. Il y a d’un côté, les « caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les hommes des femmes, comme les organes reproductifs, les chromosomes, les hormones ». C’est le sexe. Et de l’autre, il y a « les rôles déterminés socialement, les comportements, les activités et les attributs qu’une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. » C’est le genre. En somme, il y a d’un côté la biologie, de l’autre l’anthropologie. Des enfants, des ados ou des adultes peuvent se sentir d’un genre différent de ce que semble indiquer leur sexe biologique. Pour eux, et pour elles, adopter les comportements sociaux attendus est une source de souffrance, qui les conduit parfois jusqu’au suicide. À l’école, dans leur quartier, au travail, en famille, ces personnes se heurtent souvent au regard des autres, à des brimades, des pressions ou de l’incompréhension.

En termes médicaux, on parle sèchement de « dysphorie de genre » quand des personnes éprouvent une sensation d’inconfort, de détresse ou de rejet liée à leur corps ou au regard social. Si le terme « transsexuel » a vieilli, un site engagé, Wikitrans, propose un lexique détaillé et préconise d’appeler « trans » toute personne « qui n’est pas du genre qu’on lui a assigné à la naissance ». L’existence de personnes transgenres est reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme depuis 1986, soit plus d’une génération.

Et les enfants ? La question n’est pas nouvelle, mais elle a émergé plus tardivement. En 2011, Tomboy, le long-métrage de Céline Sciamma, fait évènement et il est bien accueilli par la critique. En 2020, le documentaire de Sébastien Lifshitz, Petite fille, est reçu comme une « éclosion lumineuse ». Petite fille est aujourd’hui disponible sur Netflix.

Ces toutes dernières années, les médias audiovisuels se sont montrés très intéressés par le témoignage d’enfants transgenres et de leurs mères. Dans l’émission de Cyril Hanouna, « Lilie, enfant transgenre de 8 ans explique son combat pour devenir une fille », même si c’est surtout la maman qui s’exprime. C à vous donne la parole à cette petite fille aussi sympathique qu’épanouie, et à sa maman, attentive et compréhensive. « Stella est une petite fille de 8 ans qui, depuis toujours, dit vivre dans un corps de petit garçon », nous explique France 5. « À force de courage et avec le soutien de toute sa famille, elle a réussi à faire comprendre son mal-être et convaincre qu’il n’existe qu’une solution pour se libérer : changer de sexe. » Bref, la culture mainstream s’est emparée du sujet pour le normaliser, ou pour buzzer.

L’école, nouvel enjeu

L’enjeu s’est déplacé sur l’école. Pour les adultes, c’est le lieu par excellence des batailles idéologiques. Et pour les enfants, c’est le lieu à risque de souffrance et de harcèlement. En 2013, dans un contexte de débat sur les gender studies et sur le mariage pour tous, la diffusion du film Tomboy par l’Éducation nationale fait polémique. Certains jugent cependant que l’école française est en retard sur la lutte contre les discriminations. En 2020, le suicide d’une lycéenne de Lille suscite une compréhensible émotion.

Poussé à l’action, Jean-Michel Blanquer vient de publier une circulaire pour tenter de prévenir les problèmes et d’éviter les drames. Le ministre autorise notamment le changement de nom d’usage, ou l’utilisation de vêtements, de vestiaires ou de dortoirs adaptés. La limite posée est celle de l’accord des parents. « Si les parents de l’élève mineur s’opposent à l’utilisation d’un prénom d’usage demandé par leur enfant dans son cadre scolaire, il conviendra alors, dans l’intérêt de l’élève et à son initiative, d’instaurer un dialogue avec sa famille. »

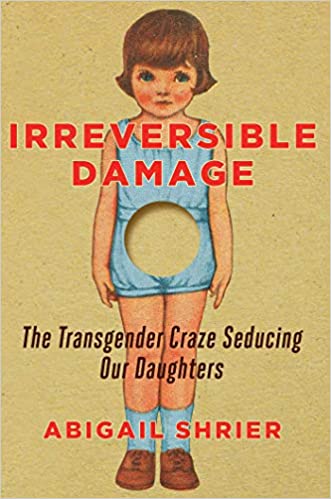

C’est ici que se situe aujourd’hui le premier débat d’idées. Pour Gabrielle Richard, sociologue du genre à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, l’autorisation de parents doit sauter comme elle a sauté en Écosse ou au Québec. Certains jeunes ne sont pas soutenus par leur famille et l’école doit les protéger. Une journaliste du Wall Street Journal, Abigail Shrier (notre photo), dénonce au contraire la mise à l’écart des familles par certaines écoles américaines.

Les critiques se multiplient

Mais la place des parents à l’école n’est pas le seul point sensible. En 2018 encore, une chercheuse américaine, Lisa Littman, était la cible d’une vive campagne pour avoir forgé le concept de rapid-onset gender dysphoria, la « dysphorie de genre à apparition rapide », autrement dit la pression et la précipitation dans le diagnostic de transidentité des enfants ou des ados, qui provoquerait le problème au lieu de le résoudre. Si vous lisez l’anglais, allez sur la page Wikipédia consacrée à ce concept. Vous serez frappés par le caractère passionnel de la polémique, qui dépasse largement le cadre de la controverse scientifique.

Dans Irreversible Damage, un essai encore non traduit, l’américaine Abigail Shrier dénonce quant à elle un « phénomène de contagion sociale », avec ses effets pervers sur les ados. Là encore, bien sûr, c’est contesté. Pour Agathe M, une femme trans qui a rédigé une brochure pour les parents d’ados, si la transidentité est considérée comme une mode, « c’est avant tout parce que de nombreuses personnes trans ont enfin réussi à mettre un mot sur leur ressenti grâce à Internet et les réseaux sociaux. Résultat : on a l’impression qu’il y en a plus qu’avant, même si ce n’est pas vrai. »

Au contraire, selon Abigail Shrier, « les influenceurs en ligne jouent un grand rôle dans la propagation du sentiment de malaise vis-à-vis de son propre corps, et encouragent l’idée selon laquelle n’importe quel symptôme d’échec à être parfaitement féminine signifie qu’une fille est probablement transgenre ». Le livre que la collaboratrice du Wall Street Journal a consacré à « la folie transgenre qui séduit nos filles », est considéré comme l’un des meilleurs essais de 2021 par le Times et par The Economist. Ce phénomène, notons-le donc, toucherait plus les filles que les garçons. En somme, un nouveau conformisme en aurait remplacé un autre.

Un problème médical ?

Une troisième critique émerge. Elle concerne les bloqueurs de puberté, des médicaments qui peuvent retarder le développement des seins ou la poussée de la barbe. Un média pourtant très libéral et très favorable aux évolutions sociétales, The Economist, a fait récemment à ce sujet « l’anatomie d’un scandale ». Combinés à des traitements hormonaux associés au sexe opposé, ces bloqueurs pourraient provoquer stérilité ou incapacité à jouir. Devant trop de précipitation, des médecins impliqués avouent leur inquiétude. Certains déplorent que l’on applique aux enfants ou aux ados des traitements pensés pour des adultes. Aux États-Unis, constate The Economist, le vent tourne.

Pour le pédopsychiatre français Daniel Marcelli, « il ne faut pas faire d’amalgame entre les situations manifestes de dysphorie de genre et les situations plus nuancées, d’enfants plus grands, en plein flottement identitaire ». Pour Marcelli, « la construction de l’identité sexuée est fragile, composite. Le genre se construit progressivement, dans un contexte propre à la biologie, à la physiologie, à l’histoire familiale, sociale, etc. » En somme, il ne faut pas aller trop vite entre la reconnaissance d’un trouble identitaire et la déclaration de transidentité. « Le risque, c’est que de plus en plus de demandes de transitions sexuelles soient formulées, et que des personnes situées dans des « zones grises » s’engagent dans des actes chirurgicaux définitifs. » Quitte à regretter ensuite leur « transition », quand c’est trop tard, et à réclamer une « détransition ». Et c’est alors que la justice, à son tour, s’en mêle. Un arrêt de la Haute Cour de justice de Londres estime « hautement improbable » qu’une ado de 13 ans puisse avoir donné son consentement éclairé pour une succession de bloqueurs de puberté, de testostérone et de mammectomie. Le tribunal estime indispensable qu’un juge soit saisi, même pour un ado de 17 ans, avant de lancer dans un processus aux conséquences aussi graves.

Dans un manifeste publié par L’Express, un collectif de professionnels de l’enfance, de médecins, de psys, de magistrats et de philosophes reprend l’essentiel de ces critiques et dénonce un « rapt de l’enfance », une « mystification contemporaine » et un « embrigadement idéologique » mené au nom de « l’autodétermination », c’est-à-dire de l’idée que « je suis libre de choisir le corps que je veux ». Aux critiques que L’AntiÉditorial a déjà évoquées, les signataires en ajoutent encore une : « la marchandisation du corps des enfants », dont on fait « des consommateurs à vie de produits chimiques hormonaux commercialisés par les firmes pharmaceutiques ».

En France néanmoins, la prescription d’hormones et de bloqueurs de puberté aux mineurs est très réglementée. Les deux parents doivent donner leur accord, et les médecins imposent souvent une période de réflexion et l’avis complémentaire d’un psychologue ou d’un psychiatre.

Entre l’indispensable bienveillance pour les enfants et la pression ou la précipitation des adultes, la voie semble donc étroite. Une réflexion dépassionnée et respectueuse serait souhaitable…

Shrier, Abigail. (2020). Irreversible Damage. Regnery Publishing.

Article publié dans le journal Le Monde. (2020).

Article publié dans le journal Le Figaro. (2020).